Art, Technology, and Science Communication

Art is a powerful vehicle for the transmission of knowledge, the sharing of ideas, and the creation of universal messages that transcend spatial, temporal, and generational boundaries. This capacity becomes particularly significant in the context of health education and public awareness. An artist’s signature, visual language, and recognizable visual identity and cultural presence can serve as an effective framework for conveying expert medical knowledge, validated by leading specialists, and for promoting high-quality information, prevention, early diagnosis, and greater awareness of health conditions.

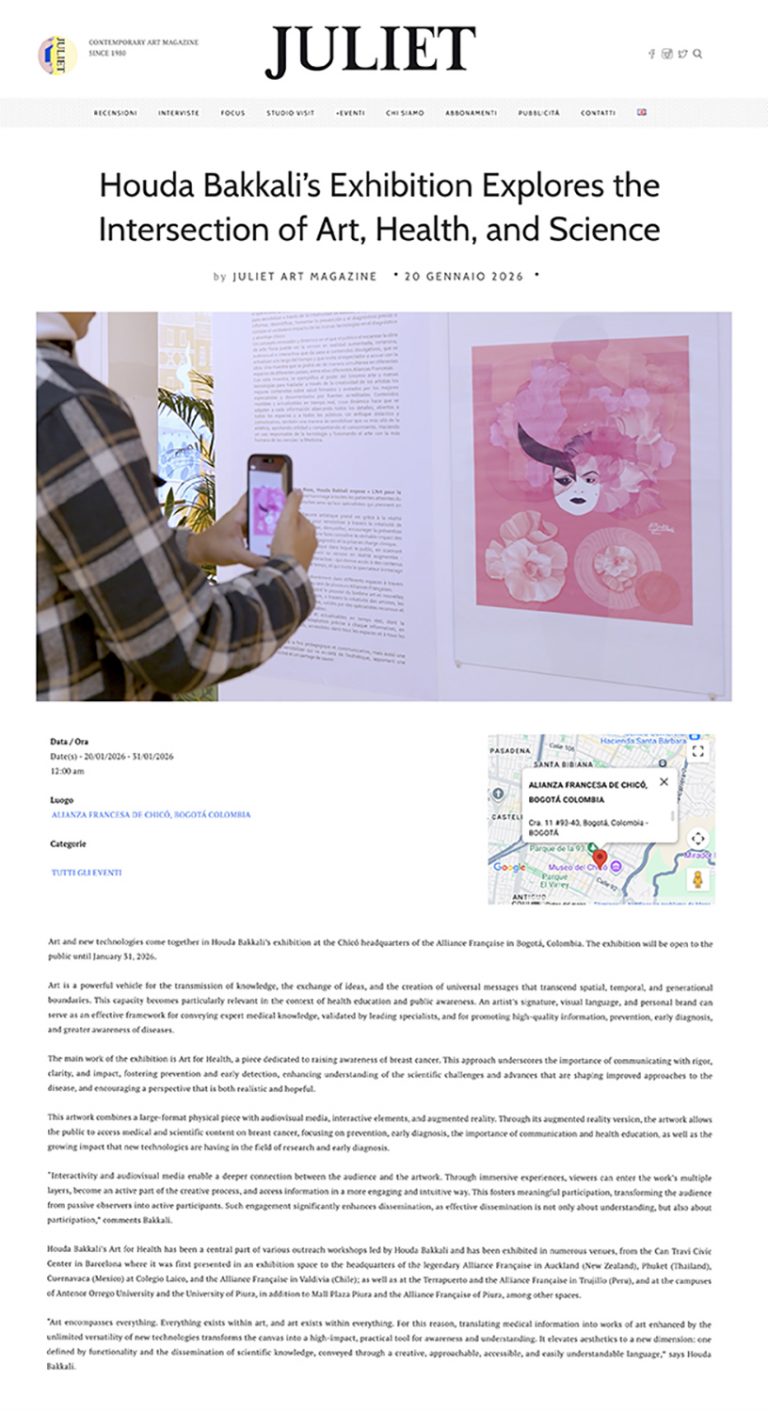

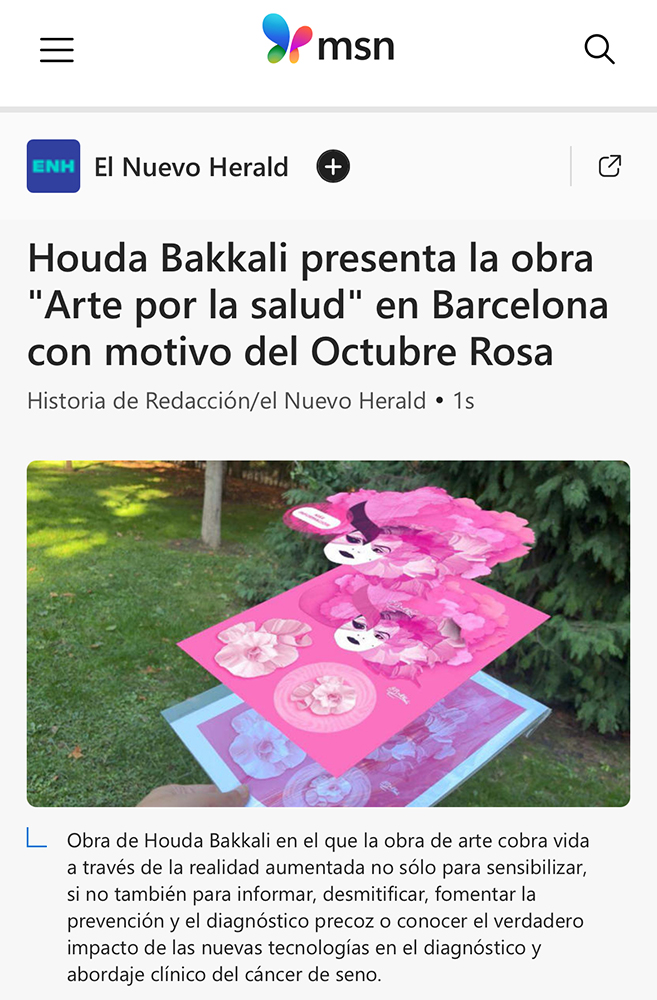

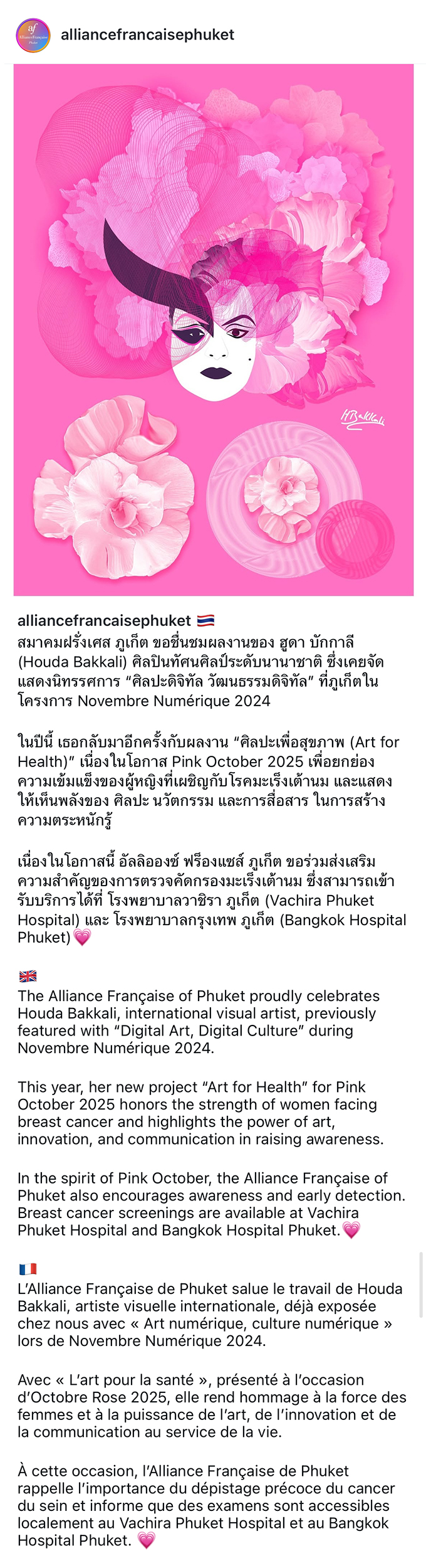

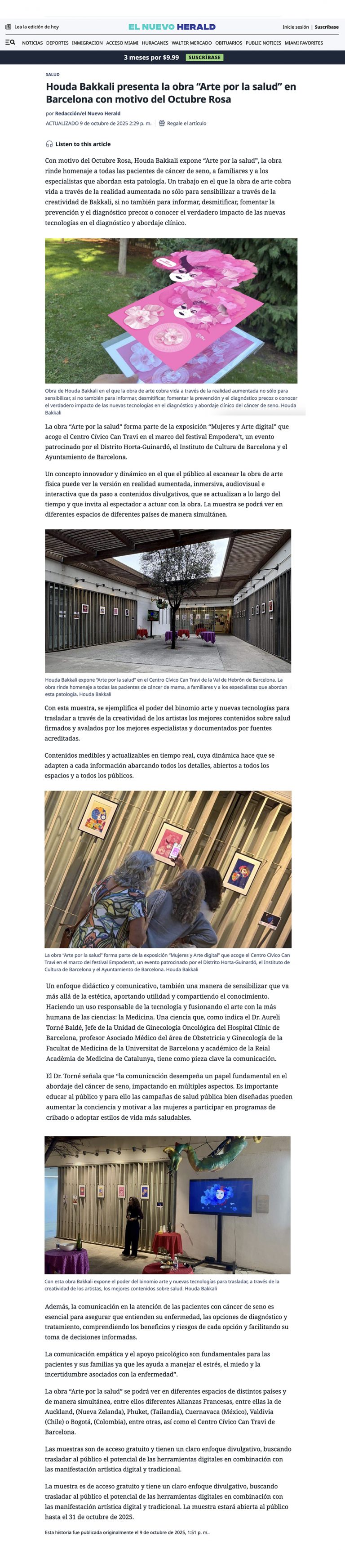

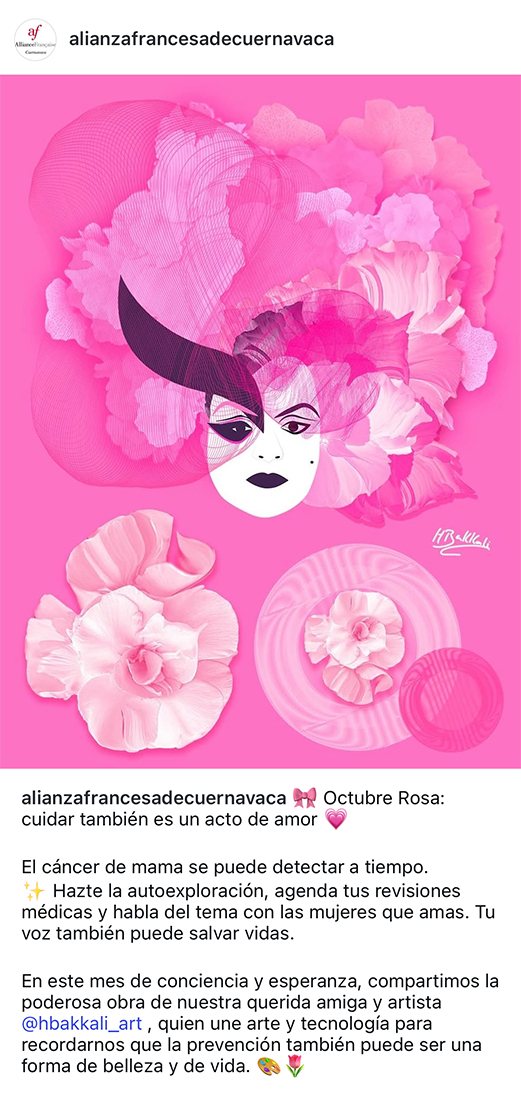

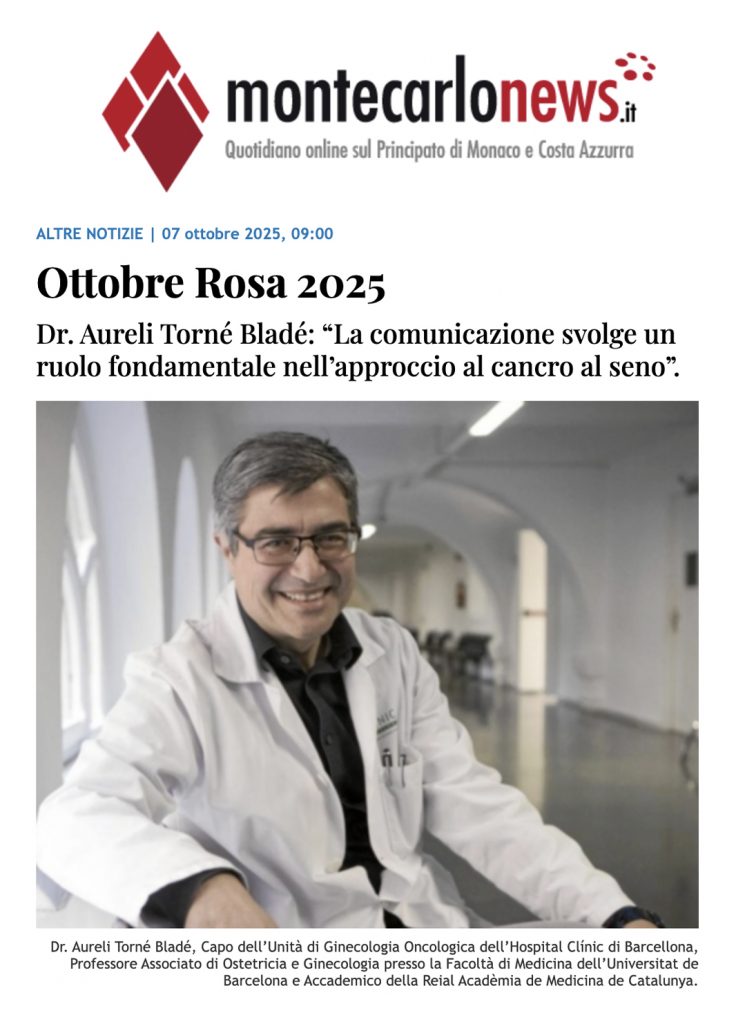

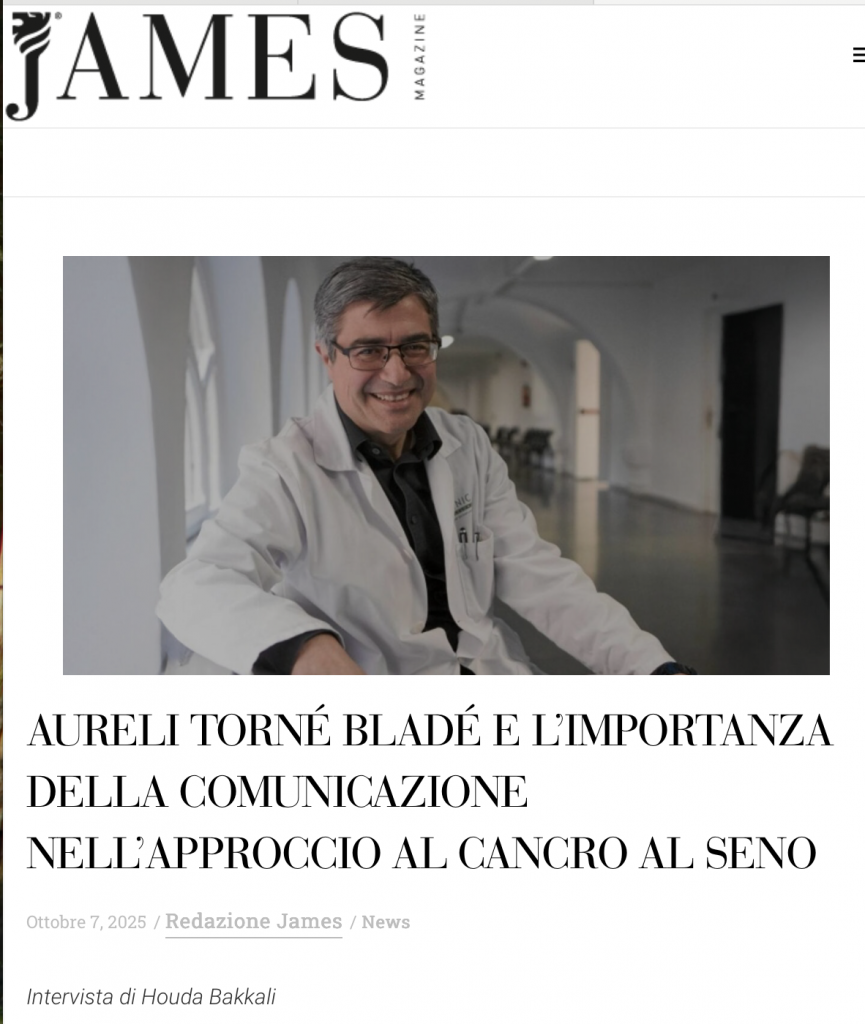

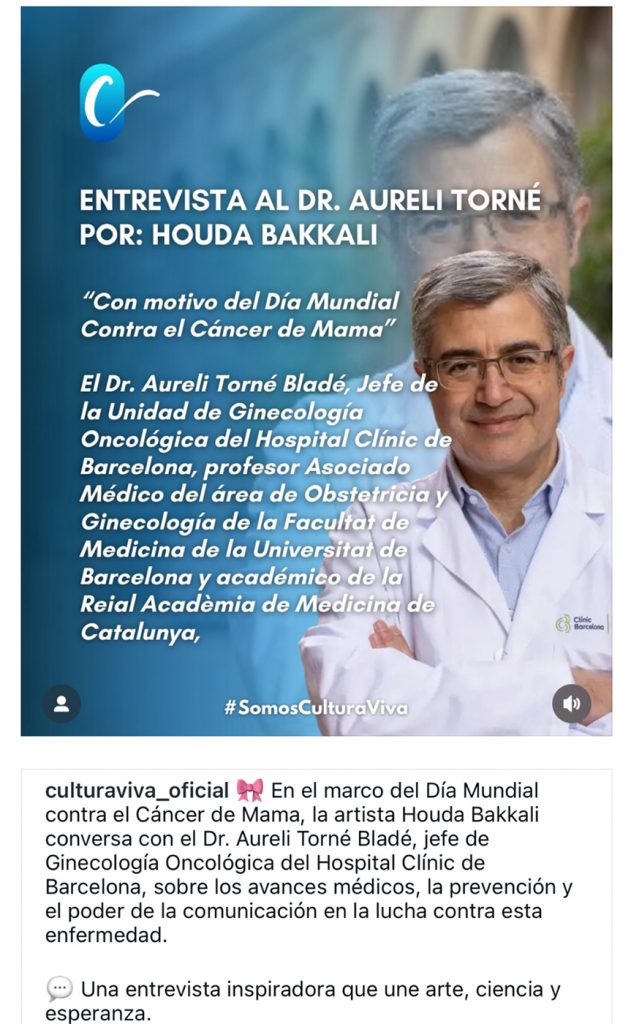

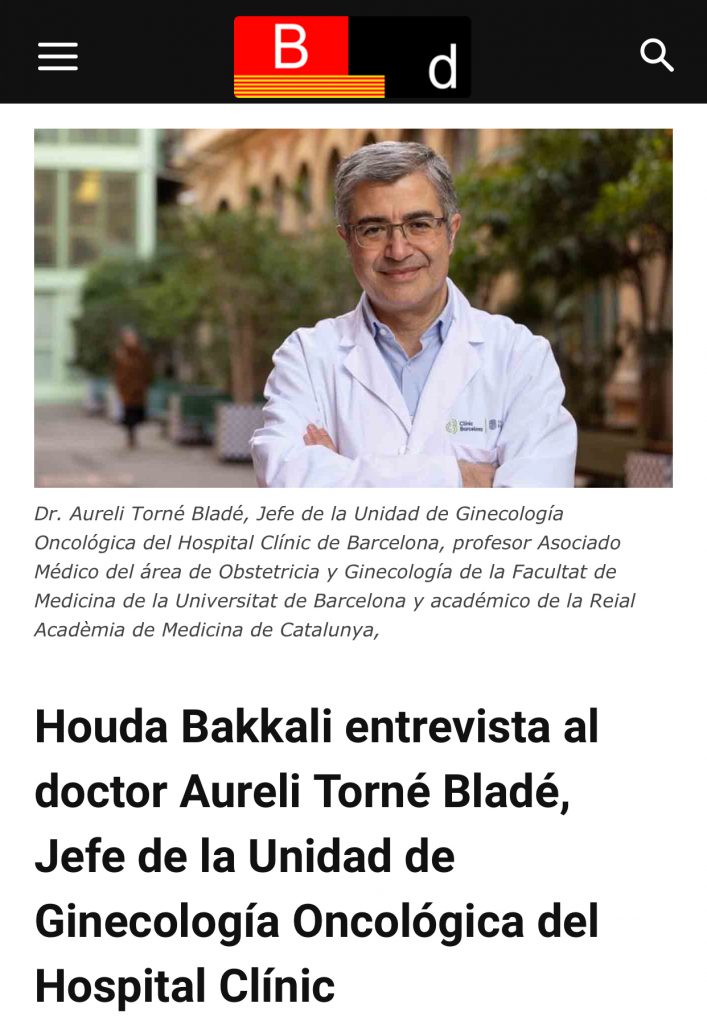

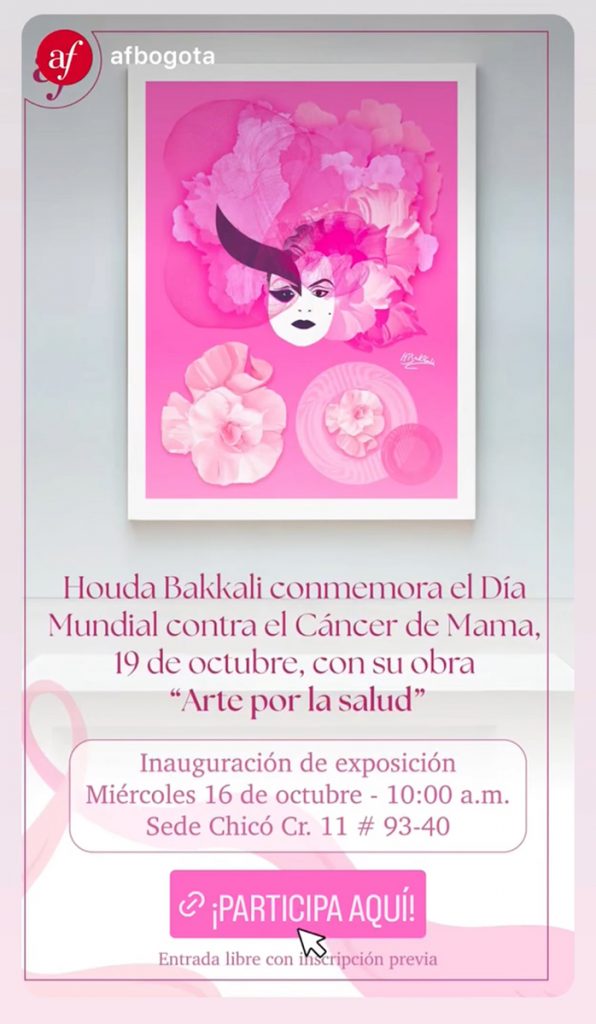

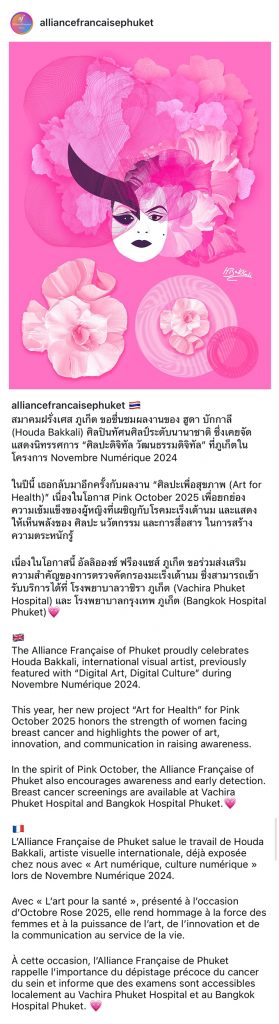

In the “Breast Cancer Awareness”, dedicated to raising awareness of breast cancer, Houda Bakkali presents a single artwork through multiple versions. It underscores the importance of communicating with rigor, clarity, and impact, fostering prevention and early detection, enhancing understanding of the scientific challenges and advances shaping improved approaches to the disease, and encouraging a perspective that is both realistic and hopeful.

With this new series, Houda Bakkali once again devotes her artistic practice to the integration of art and emerging technologies applied to health, honoring through her work patients, families, and healthcare professionals, and reaffirming her long-term commitment to art as a tool for health communication and social impact.

This series will be one of those that will form part of Bakkali’s artistic proposal in 2026, and it will join other works in which health, science, and technology will take center stage.

Bakkali’s XR practice explores the intersection of art and emerging technologies as a vehicle for knowledge, awareness, and social impact, where the artwork functions as a critical interface rather than an end in itself.

XR x Creativity, Innovation, and Technology in Science Communication

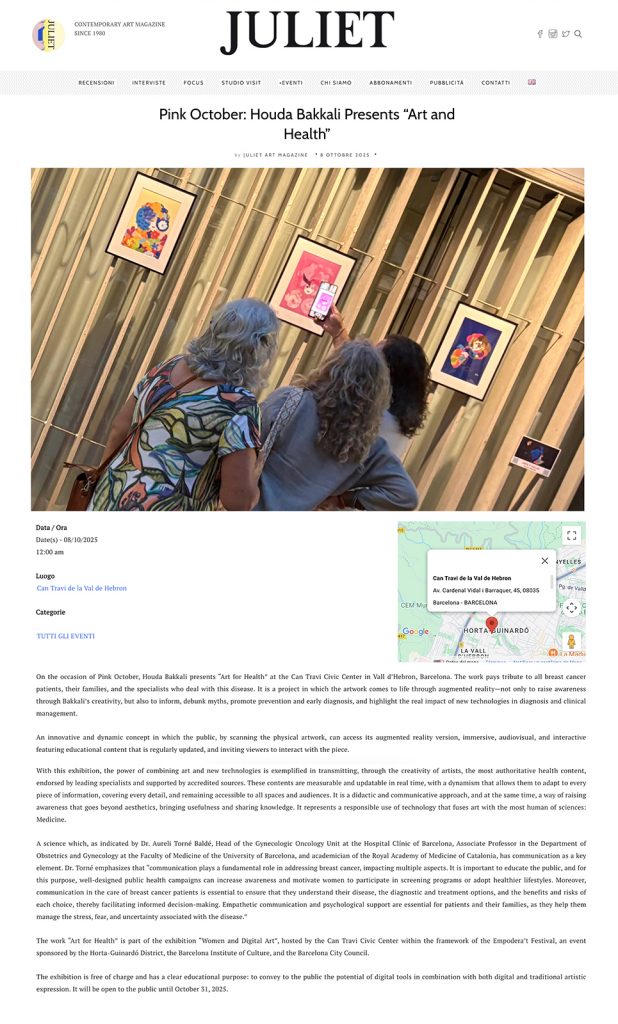

Bakkali’s works integrate physical pieces with animated, interactive, multimedia and immersive formats, following a creative process that brings together traditional artistic practices and advanced technological tools. This hybrid approach expands the reach of the work, increases its dynamism, and strengthens its ability to amplify key messages through a variety of formats and channels that enrich the artwork and connect with audiences in diverse and complementary ways.

“Interactivity and audiovisual media enable a deeper connection between the audience and the artwork. Through immersive experiences, viewers can enter the work’s multiple layers, become an active part of the creative process, and access information in a more engaging and intuitive manner. This fosters meaningful participation, transforming the audience from passive observers into active participants. Such engagement significantly enhances dissemination, as effective dissemination is not only about understanding, but also about participation,” explains Bakkali.

Art and Health

Bakkali’s work integrates new technologies not merely as artistic tools, but fundamentally in the service of medical and scientific information. The capacity to update content in real time, evaluate audience engagement and feedback, adapt the content to different audiences and contexts, and disseminate each artwork without spatial or temporal limitations represents a significant added value to the project’s communicative and social dimension. Through this approach, the artwork moves beyond its aesthetic and emotional dimensions to become a mediated space for content of global relevance.

“Art encompasses everything. Everything exists within art, and art exists within everything. For this reason, translating medical information into works of art enhanced by the unlimited versatility of new technologies transforms the canvas into a high-impact, practical tool for awareness and understanding. It elevates aesthetics to a new dimension: one defined by functionality and the dissemination of scientific knowledge, conveyed through a creative, approachable, accessible, and easily understandable language,” says Houda Bakkali.

Multimedia And Interactivity

Multimedia and interactive content, as well as e-learning formats, enable broader educational reach and add flexibility and versatility to medical communication. It encourages better and clearer prioritization of information and makes it possible to structure content visually, increasing attention and message retention, and resulting in more active information delivery.

In addition to this versatility and the ability to amplify messages through immersive, interactive and multimedia formats, there is also the possibility to update content in real time, as well as evaluate and measure user feedback. All of these aspects are of high value when conveying medical information and sharing health-related content.

The artist’s creativity and personal signature can be the most powerful attraction for capturing the audience’s attention. The artwork is continually reinvented across different spaces and adapts to each format in order to continue conveying its message.

Final Objective: Art, Science, and Interaction as a Universal Language

With this fusion of art, science, and new technologies, Bakkali’s work seeks to break spatial, temporal, and generational barriers, making art not only accessible and understandable, but fundamentally useful for conveying scientific messages, medical knowledge, and technological advances through rigorous content and across multiple platforms and media, facilitating access, multiplying channels, and encouraging participation.

This dynamic embraces traditional art and all its digital versions, the infinite space of possibilities enabled by new technologies to universalize messages, turning communication into a bidirectional act that is more engaging and playful, more fluid and original.

Art goes beyond the canvas and places the focus on the most human of all sciences: Medicine.

Through A 3D Experience

Virtual spaces such as 3D galleries enable dynamic and immersive access to content, breaking spatial and temporal boundaries. They help amplify messages across multiple platforms and reach wider and more diverse audiences. These tools can effectively complement communication, information, and educational initiatives, enhancing engagement and understanding.

Art and Science Communication

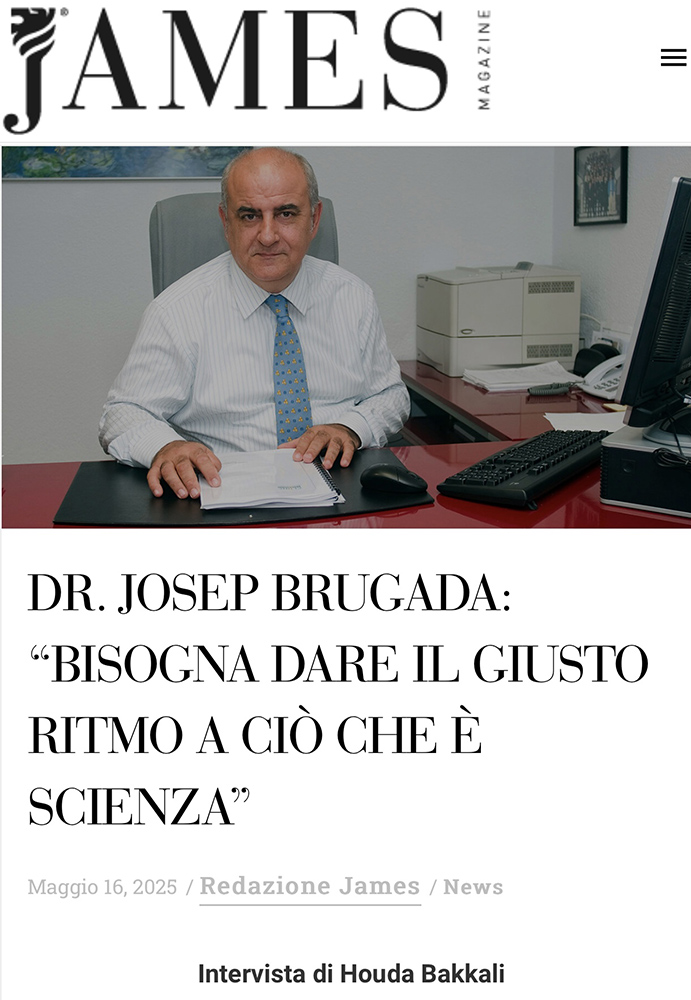

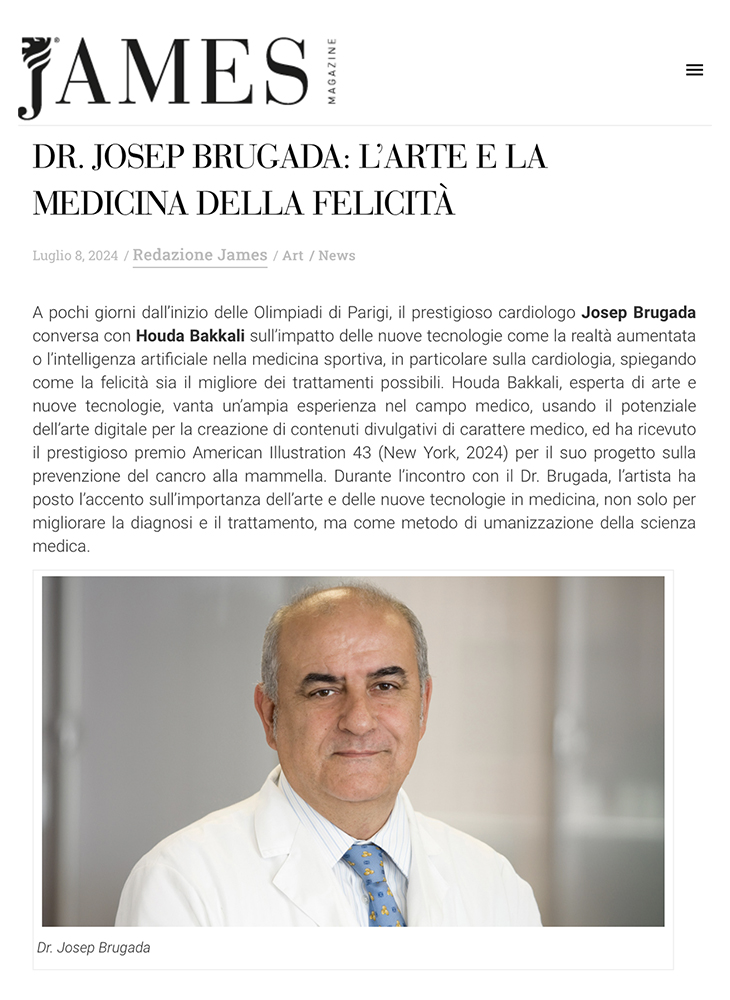

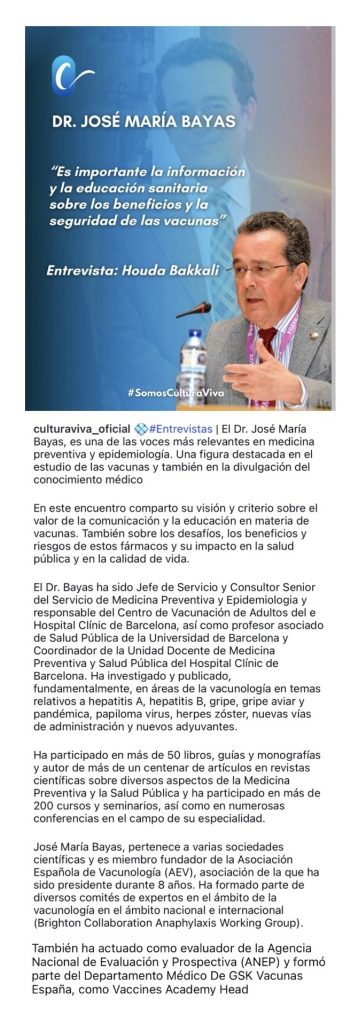

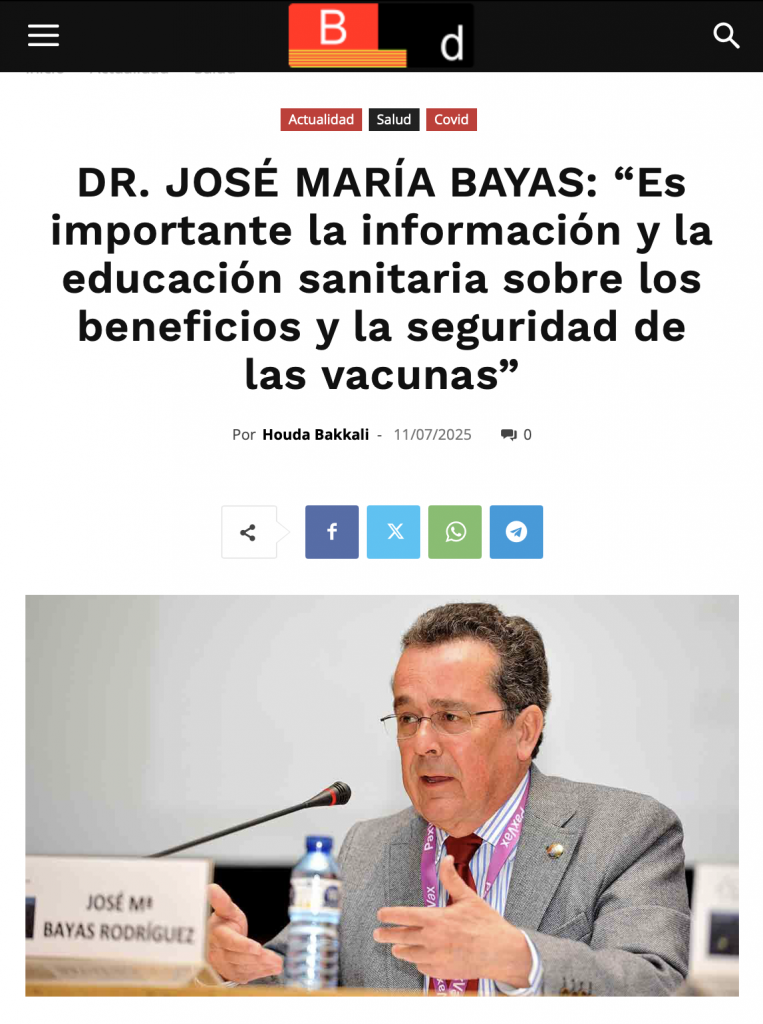

Houda Bakkali brings extensive experience in medical and scientific communication to her artistic practice. Since 2009, she has developed educational and outreach initiatives focused on communication and health, combining interviews with leading medical experts with interactive, immersive, and audiovisual content designed to support the dissemination of science, medicine, and public health.

Her work in health communication has been widely presented at an international level, through both art exhibitions and educational and professional forums. Notably, her project “Art for Health” received the prestigious American Illustration Award in New York (2024), and her work “Creativity against Covid-19”, created for the United Nations #UNCOVID19BRIEF campaign, was honored with the International Motion Awards in New York (2020).

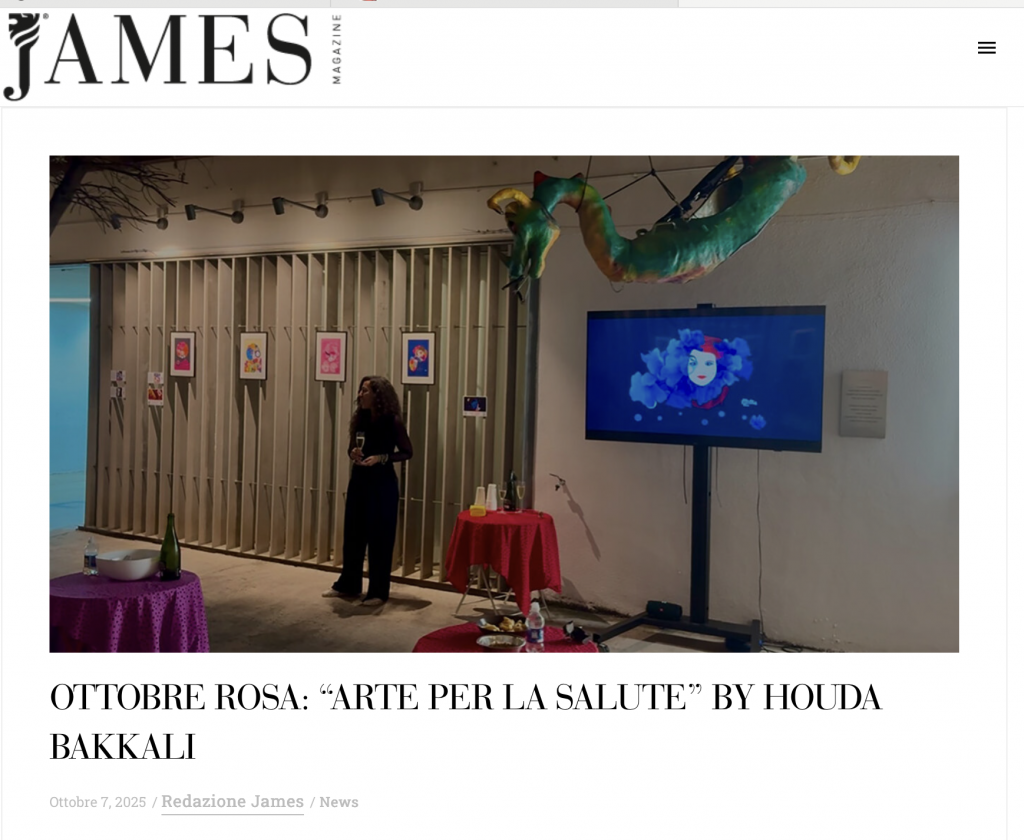

Since 2024, Houda Bakkali’s Art for Health has been a central part of various outreach workshops led by Houda Bakkali and has been exhibited in numerous venues, from the Can Travi Civic Center in Barcelona where it was first presented in an exhibition space to the headquarters of the legendary Alliance Française in Auckland (New Zealand), Phuket (Thailand), Cuernavaca (Mexico) at Colegio Laico, and the Alliance Française in Valdivia (Chile); as well as at the Terrapuerto and the Alliance Française in Trujillo (Peru), and at the campuses of Antenor Orrego University and the University of Piura, in addition to Mall Plaza Piura and the Alliance Française of Piura, among other spaces.